Por Danilo Lima

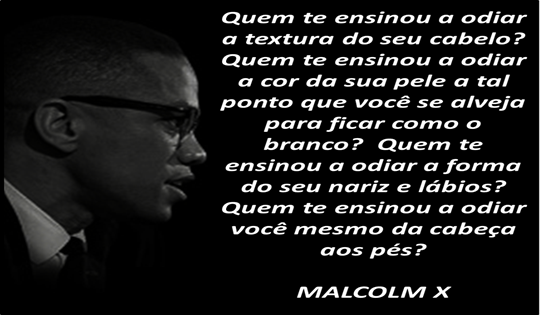

Como bem disse Nelson Mandela, a educação é uma das armas mais poderosas para mudar o mundo. Certamente por esta razão a demanda por acesso à educação de qualidade sempre esteve presente na luta do movimentonegro.

Mas a educação, ou melhor, os(as) educadores(as) não estão isentos da reprodução de práticas opressivas ou mesmo de colaborar para perpetuação delas. Por exemplo, pensemos em coisa básica: seus professores te ensinaram que no Brasil existem mais de 225 povos indígenas, que falam mais de 150 línguas? Ou que o Quilombo dos Palmares além de símbolo máximo de resistência negra no Brasil, foi o primeiro Estado livre das Américas? Ou, ainda, falaram da importância de organizações políticas e comunitárias para o Brasil a partir da história de mulheres como Laudelina de Campos? Não?

E quantos professores(as) negros(as) ou indígenas você teve?

Sabemos que o perfil de classe social, raça e gênero de nossos professores implica, sim, em maneiras distintas de pensar e ministrar aulas. Ou alguém que nunca foi pobre pode ir a fundo na explicação do que é pobreza? Alguém que nunca sofreu racismo pode ir a fundo na explicação do que é o racismo?

Não é possível resolver os problemas estruturais de nosso país sem o aprofundamento do entendimento dessas questões. Qualquer tentativa de desconsidera-las ou passar por cima delas significa produzir mais opressão.

Em artigo publicado na Revista de Ciência da USP, no ano de 2006, o professor José Jorge de Carvalho, da Universidade de Brasília (UnB), apresentou a seguinte pesquisa:

Se juntássemos todos os professores de algumas das principais universidades voltadas à pesquisa do país, como USP, UFRJ, Unicamp, UnB, UFRGS, UFSCar e UFMG, teríamos um contingente de aproximadamente 18.400 acadêmicos, a maioria dos quais com doutorado. Mas se fizermos o recorte racial, ou seja, se distribuíssemos proporcionalmente a quantidade de docentes a partir do critério de cor/raça, verificaríamos que 99,6% dos docentes se declararam brancos e 0,4% se declararam negros. O quadro é ainda mais grave no caso dos indígenas, pois até aquele ano não havia um único docente indígena.

Se conhecimento é poder, como diz o dito popular, os dados citados apontam para uma situação grave e que ainda persiste: o poder no Brasil é Branco, pois somente um grupo social domina os espaços de produção de conhecimento no país.

Portanto, a relação professor e aluno também configura uma relação de poder, relação que pode mascarar opressões e violências, tanto físicas quanto simbólicas (leia mais clicando aqui e aqui).

A questão é que representatividade, principalmente nos processos educativos, importa e muito. É preciso enegrecer a universidade não só com mais alunos negros, mas, sobretudo, com mais professores(as) negros(as).

Em maio, o Ministério da Educação (MEC) publicou uma portariadeterminando o prazo de 90 dias para instituições de educação superior apresentarem propostas de inclusão de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação (cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado). Uma conquista fundamental, que não podemos permitir retroceder.

A adoção de políticas de ação afirmativa na pós-graduação foi uma das pautas fortes do Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros (EECUN). São esses universitários negros que têm a importante tarefa de cobrar suas universidades e acompanhar a implementação dessas políticas afirmativas, mas lutar contra o racismo é dever de todos nós.

Nesse sentido, estudantes de coletivos negros e feministas se juntaram em Minas Gerais para pautar o Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) sobre a ausência de negros(as) no quadro de professores(as). Por meio de campanha nas redes sociais, com a hashtag #UniBHDireitoQueroNegroDandoAulaPraMim, eles denunciam o racismo institucional na universidade, onde existem campus que não possuem nenhum professor(a) negro(a).